常識をぶっ壊したら面白いガラスができた|ガラスフュージング

「常識を疑え!」なんていう使い古された言葉がありますが、使い古されてるだけあってごく稀に面白いことが起こったりします。

ガラスフュージングにおいてもいわゆる常識的なことは山ほどあって、どれも言ってみれば正解です。

ただ、僕自身たまにそんな常識をぶっ壊したくなることがありまして…

今回、ガラスフュージングをはじめキルンワークで重宝する素材「石膏」の常識をぶっ壊してみたら、予想もしてなかったオモロいことが起きたので紹介いたします。

「石膏は水を使うもの」をぶっ壊す

はい。タイトル通りです。

パートドヴェールなどキルンワークで使用する「石膏(耐火石膏)」

いわゆる造形物の型を作るためのものですね。

粘土などで作った造形物に水で溶いた石膏を流し込んで固めて型とし、そこにガラスを詰めて溶かし込んでガラスの造形物を作る。

これが通常でございます。

これまで僕自身も石膏で型を作りガラスを溶かし込んで作品を作ったこともありますが、もちろん耐火石膏を水で溶いて流し込んで型を作ったわけです。

で今回、耐火石膏を見てたらふと頭をよぎったことがありまして…

「この石膏、粉のまま使ってみたらどうなるやろか?」

おバカなことを思いつくもんです。

もちろんやりますよ。思い立ったが吉日です。

耐火石膏を粉のまま使ってみる

用意したのはグラクラマーケットでも販売させていただいております「吉野ハイストーン」

大体小麦粉くらいの粉感ですね。

耐火石膏吉野ハイストーンC2G

パートドヴェールやキルンキャスト、スランピングやドレーピングの型材として使用できる耐火石膏1kgです。

これくらいの細かさであれば平らにして穴を掘ったり、簡単な押し模様をつけたり、山にしたりは出来そうです。

さっそくやってみます。

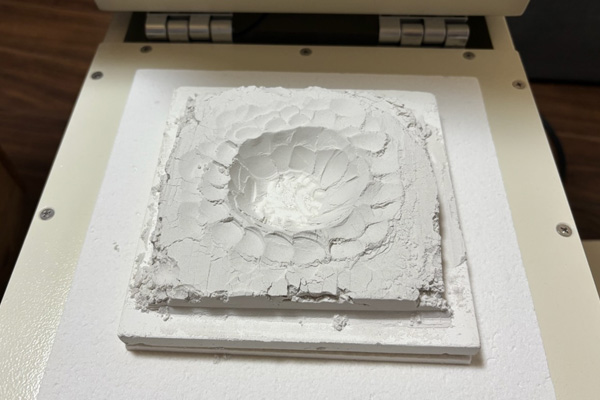

まずは電気炉の棚板に石膏を置いていきます。(棚板には離型剤塗ってます)

とりあえず分厚めに石膏を敷き詰めて、真ん中に穴を掘ってみました。

この上にガラス板を乗せてじっくり曲げてやろうという魂胆です。

ただ穴を掘っただけでは面白くないので、スプーンで軽く押してテクスチャーをつけていきます。

なんかこんな模様がガラスの裏面についたら素敵になるやん。

そして上に以前フルフューズで作ったガラス板を乗せて670℃でゆっくり曲げてみました。

おぉぉ、予想通り穴にガラスが落ち込んで周囲もテクスチャーに沿って少し凸凹してる感じがわかります。

石膏を払ってじっくり見てみたら…

普通すぎて面白くない。

そうなんです。そりゃそうなるよな予定調和の塊です。

これだと何も石膏を粉で使う必要はないよね。

作戦練り直しですね。

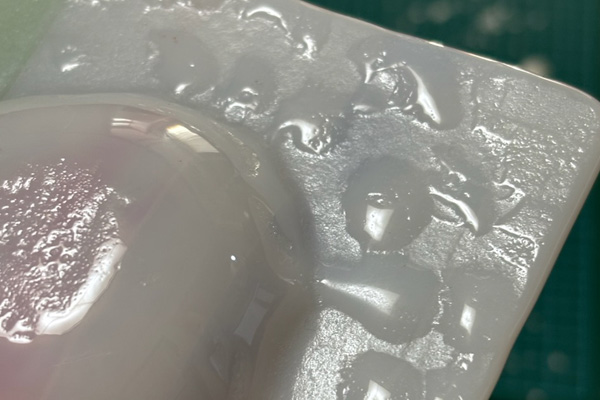

裏面のテクスチャーはどうなってるだろう…

「ダメだこりゃ」なんだか蕁麻疹か水ぶくれみたいになってるやん。

ますます面白くな…

ちょと待てぇ〜

よく見ると膨れてるガラスの先端がツルっとしてるではないか!!

石膏にガラスが触れた部分は石膏の肌地を拾ってザラついているのに、ポコっと膨れてる部分の先端はツルっとしている。

つまり、石膏に触れていない状態やないか!!

これは面白い。温度を上げてガラスが溶け曲がっていっているのに石膏を凹ませた部分ではガラスが沿きらず、石膏に触れないまま焼成終了となっている。

これは作戦変更やね。

穴に沿わせるのではなく、山に被せる

ここで思い立ったのは、先ほどのようにガラスを穴や凹みに沿わせていくのではなく、石膏の山を作ってその上にガラスを置いて曲げかぶせたら面白くなるのではないかということ。

そうです。

ガラスフュージングでいうスランピングではなくドレーピングやラッピングをしてみようということです。おもろそうワクワクするね。

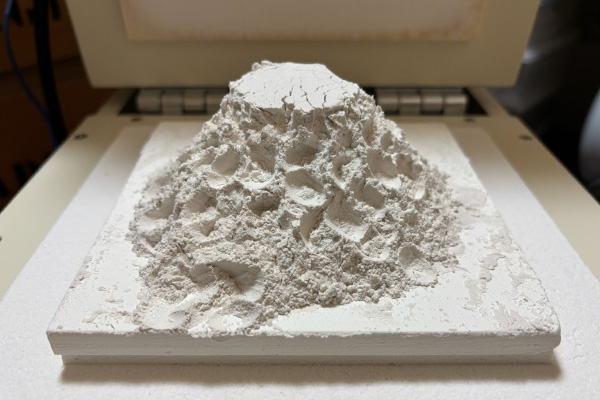

というわけで石膏でお山遊び開始。

やはりこれくらい細かい粉だとちゃんとお山になりますね。

子供の頃の砂場遊びを思い出します。

もちろんただ山にするだけではありません。

先ほどの焼成で見つけた石膏に沿わずツルっと仕上がった部分を想像して、山の側面に指で穴ぼこを開けていきます。

覆いかぶさるガラスがこの穴に沿っても石膏に届かなければ表面がツルッとするはずです。

うん。そうなるはず。

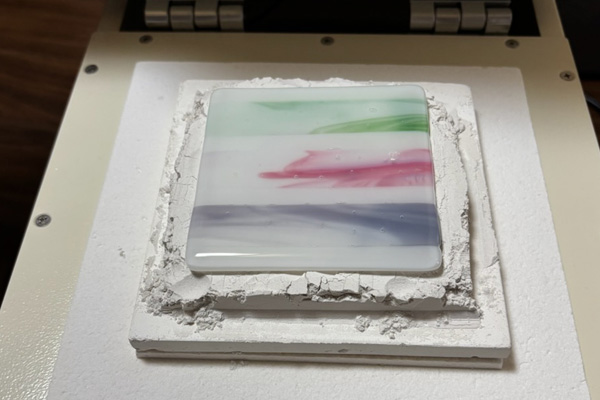

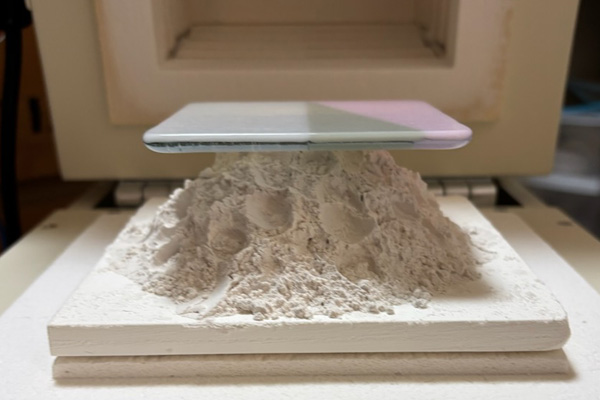

そうです。このお山のてっぺんに板ガラスを置いて、熱を加えてガラスを曲げるのです。

なのでお山のてっぺんを平らにして富士山のようにします。

そこに、このブログでも紹介した「ティントオーバーレイ技法」で製作したガラスプレートを乗せて、前回と同じようにトップ温度を670℃に設定してじっくり曲げていきました。

参考記事

カバーガラスで楽しむガラスフュージング|ティントオーバーレイ技法

ガラスフュージングはクリアガラスを上に乗せて焼成する方法がよく使われます。色付きのガラスをカバーガラスにしたらどんな色の効果が出るのか?淡い色合いで人気のブルズアイティントシリーズをカバーガラスにして焼成する方法に挑戦してみました。 淡い色ならではの色の見え方がとても面白い技法です。

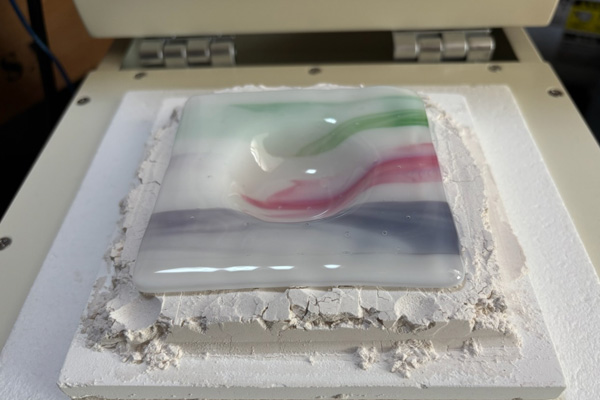

いい感じでかぶさってくれてますね。

ここまでは狙い通り。よく見るとガラスの表面に凸凹が見えてますね。山の側面の穴にガラスが沿っていってる証拠です。

さぁ見てみると…

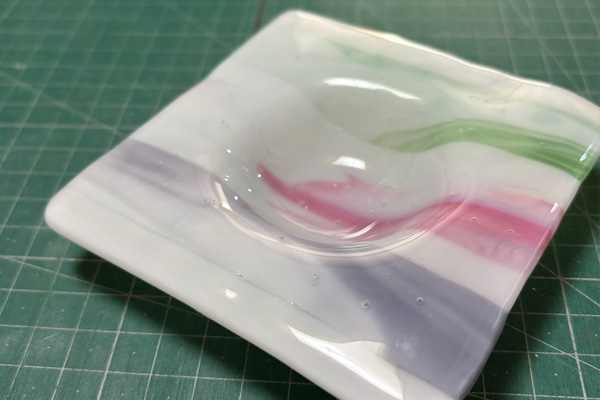

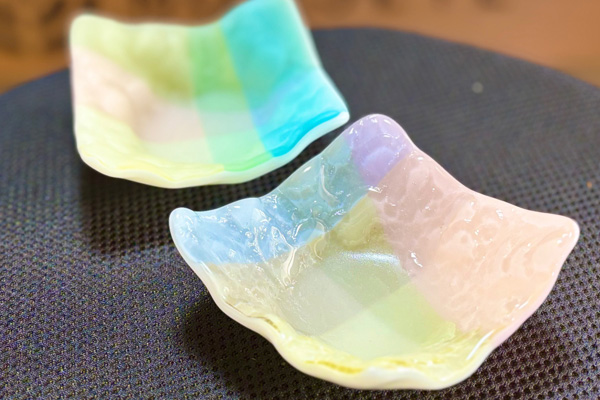

予想通り、いや予想を超えるテクスチャー

わわわ!ちゃんとテクスチャーがついてる!!

もちろん膨らんだ部分の表面はツルっとしていて、ここは予想通り!!

やりました。勝ち確です。

予想を超えてきたのが、この膨らんだ部分と凹んでる部分がかもし出す陰影。

凹んだ部分が影になって膨らんだ部分を強調してくれてますよね。

これはこのガラスプレートが不透明のガラスの上に透明系の淡い色のティントガラスをカバーガラスとして使ってるので、この透明系ガラスが膨らむことによって光が入ると膨らんでるところは明るく、凹んでるところは影になるんですね。

これは予想してなかった。本当に面白いガラスができたと思います。

調子に乗って色違いも作っちゃいました。

石膏を粉のまま方にしたことによって起こったこと

もう少し今回の焼成のポイントを深掘りしてみましょう。

今回僕が最初の焼成で面白いと思った部分。

「石膏の穴にガラスが届かず表面がツルっとした」

これは石膏が粉であるがために、ガラスが曲がって石膏に沿っていく工程でガラスの重さや動きで崩れたり、粉ならではのクッション性があったためガラスが届かなかった部分ができたものと思われます。

もし石膏を通常どおりに使って固い型にしてた場合には、クッション性もなくなりますのでガラスはもっと型に沿うことになるでしょう。

つまり、粉ならではの表現方法であるということ。

そこから石膏を山にしてガラスをかぶせる方法にしたことによって、ガラスが溶け曲がっていく工程で、石膏が崩れたり、穴ぼこが変形したりと、型が粉なので動くという通常のキルンワークでは起こり得ない現象が起こった。

そこから予想もしなかったテクスチャーがガラスにできた。

これ最高に面白すぎません?

今回僕が伝えたいこと。

さていかがでしたでしょうか。

「固定観念をぶっ壊したら面白いものができた」で済ませてもいいのですが、もう少しだけお付き合いください。

今回の記事は何も「石膏を粉で使え!」というものではありません。

そんなこと皆さんはしてもしなくてもどっちでもいいです。

僕が伝えたいこと。

今現在、皆さんは毎日SNSを見てると思います。もちろんガラス大好きな皆さんはガラス作品の投稿を好んで見てると思いますし、そうすると各SNSもどんどん皆さんの好みに合わせてガラス作品のオンパレードになってることでしょう。

そうなってくると、やはり目に入ってくるものがスタンダードに見えて、頭の中にガラス作品はこういうものだとか、こうあるべきみたいな感覚が刷り込まれていきます。これはしょうがないんです。だって人間だものw

そうすると皆さん作るものがどんどん似通ってくる。わかりますよね。

そのうち「私は何が作りたかったんだろう」「私は何を作ればいいんだろう」なんてことも起こり得ます。(症状末期だね)

ふと思ったことをやってみる。これね、僕はすごくいいと思うんです。

他のみんながやってるやってないに関係なく、「これってこういう焼成方法だとどうなるだろう?」とか「この形って作れないかな?」なんて思うことあるじゃないですか。

それをね。失敗してもいいからやってみたらいいと思うんです。

そうするとね。できることが増えてくるんです。

そしてできることが増えると、また新しい「こうやったらどうなるだろう」が生まれて、それを失敗してもいいからやってみたらまたできることが増えて…

これを繰り返していると、自分の作りたいものであったり、好きなスタイルであったり、そういったものが見えてくると思うんです。

なんかそう考えるとワクワクしてきませんか?

こうしたらどうなるだろうって思うことあるけど…

「材料がもったいない」とか「私の設備では無理」とか言っちゃってないっすか?

少し視線を変えてやってみませんか?

みんなで次のワクワクへ向かっていきましょう。

ガラスフュージングはまだまだ可能性の塊です。

これからも一緒にガラスを楽しんでいきましょう!!

人気記事 【初心者向け】ガラスフュージングの始め方|必要な道具と消耗品