ガラスフュージング実験!粒の大きさでどう変わる?白く見える理由を徹底解説

ガラス粒の大きさと仕上がりの関係

こんにちは。ガラスフュージング材料屋のつぎやんです。

今回は「ガラスフュージングにおけるガラス粒の大きさと仕上がりの違い」を実験形式で解説します。

題して――

「ガラス粒の大きさでどんな溶け方するのか選手権!」

ちょっと遊び心のあるタイトルですが、実は多くの作家さんが抱える疑問を解き明かす実験です。

ガラスフュージングでよくある疑問:「クリアパウダーが白く見える理由」

クリアなのに真っ白になる?よくある相談

特にキルンキャストやパートドヴェール作品制作にて多く相談されます。

「ブルズアイの1101クリアパウダーを使ったのに、真っ白になった」

フュージング経験者なら一度は遭遇したことがあるのではないでしょうか。

これ1101クリアじゃなくて、0113ホワイトのパウダーじゃないの?

なんて半ばクレームに近い問合せなんかも・・・。

白い原因はガラスの色ではなく“泡”だった

結論から言うと、クリアパウダーが白く見える原因は「泡」です。

ガラスそのものが白いのではなく、溶ける過程で生まれる無数の泡が光を散乱させることで、白く見えているのです。

今回記事の内容をYouTubeで解説

今回のガラスフュージング実験の流れ

実験方法と条件の概要

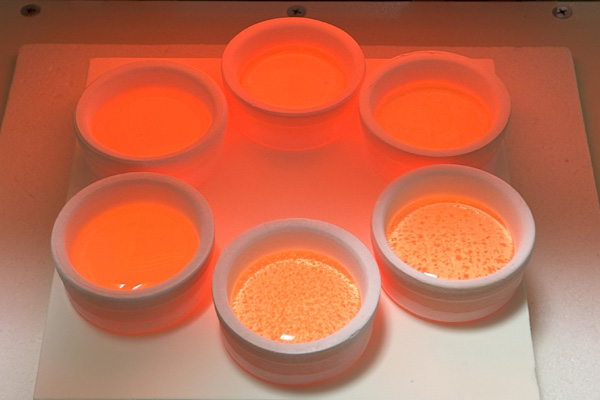

- 6種類のガラス粒サイズを用意(パウダー~板ガラスまで)

- 同じ条件(800℃で15分保持)で焼成

- 焼き上がりを観察・比較

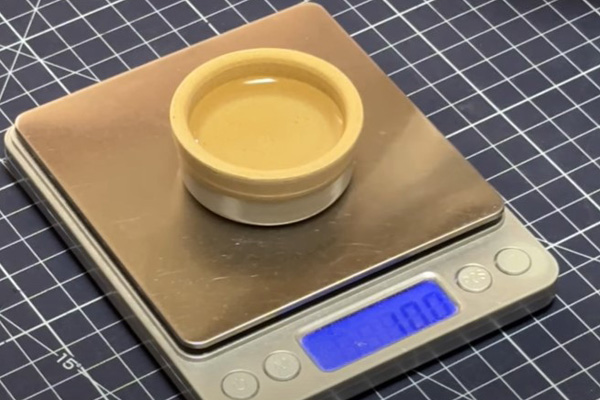

使用した容器と工夫したポイント

実験では、ダイソーの「スチーム皿」をキャスティングモールド代わりに使用しました。

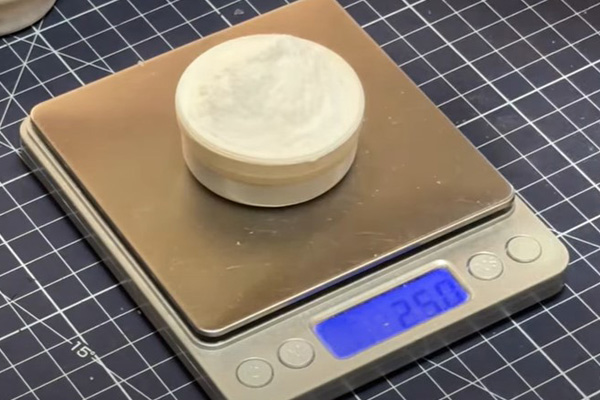

さらに、ガラスの量はすべて25gで統一。

このとき「水を使って体積を測る」という工夫を加えています。

ガラス粒サイズ6種類を比較

パウダーから板ガラスまでの6タイプ

今回使ったのはブルズアイ社の1101クリアシリーズを中心にした以下の6種類です。

- 1101クリアパウダー(粉状)

- #01 細フリット(グラニュー糖ほどの粒)

- #02 中フリット(ふりかけみたいなやや粗めの粒)

- #03 荒フリット(ザラメ程度の大きな粒)

- 特大フリット(板ガラスを割ったような大きいサイズ)

- 6mmクリアテクタ板(板ガラスそのもの)

粒が細かいほど「ふんわり感」が強く、大きい粒ほど「ゴロッとした塊感」になります。

ガラスフュージングの材料を正しく測る方法

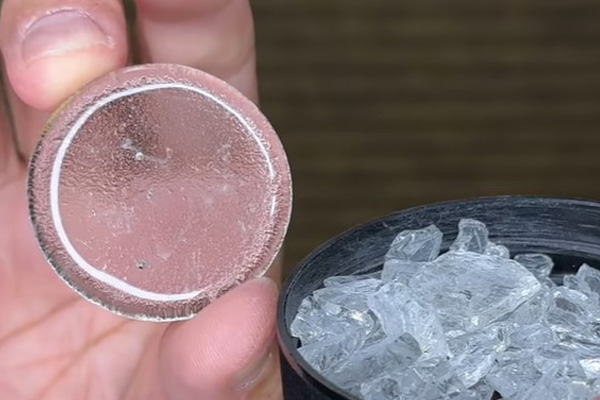

水を使った体積測定と比重の考え方

今回、ガラスを詰める前に水を使いました。

作りたいガラスサイズを想像して、この高さまでのガラスにしたいところまで器に水を入れます。

そう、水で完成のガラスの状態を再現したのです。

なぜ水を使ってそんなことをするのか?ガラスの比重は「水1に対してガラス2.5」

つまり焼成してガラスが溶けた時に水と同じ高さにするには水の重さを2.5倍すればよい。

その場合、水10gの体積を同じ高さでガラスに置き換えるとき、必要なのは約25g。

この性質を利用し、水で目安を測りながらガラスを詰めることで、どの粒サイズでも均一な高さのカボションを作れるのです。

均一な高さのカボションを作る工夫

なので同じ25gのガラスを詰めても、粉や粒サイズよって詰めた時のガラスの量が違って見えます。

逆に溶かす前に目分量で同じ高さでガラスを詰めてしまうと、溶けたらガラスサイズがてんでバラバラになっちゃいます。

この測定方法のおかげで「粒が違うから高さもバラバラ」という問題を避けられ、純粋に粒の大きさによる見た目の違いだけを比較できました。

焼成条件と温度管理の基本

800℃で15分保持した理由

今回の実験は800℃で15分キープ。

しっかりとドロッと溶ける条件を設定しました。

フュージングの焼成で気をつけるポイント

- 高すぎる温度では気泡が上にあがりすぎて表面が凸凹になったりする

- 保持時間が短いとガラスが十分に溶けない可能性

- 均一な条件を揃えることで、比較が正確になる

これらを守ることで、粒の大きさ以外の要素を排除できました。

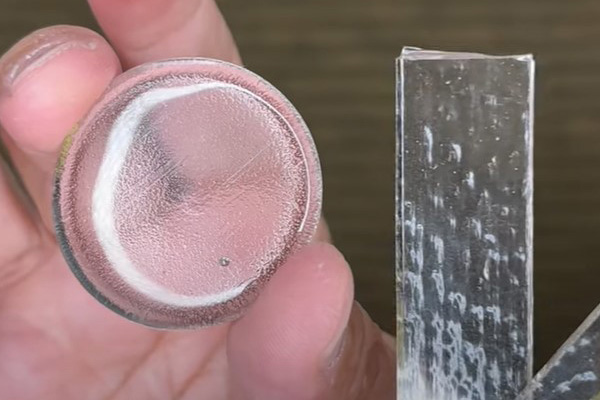

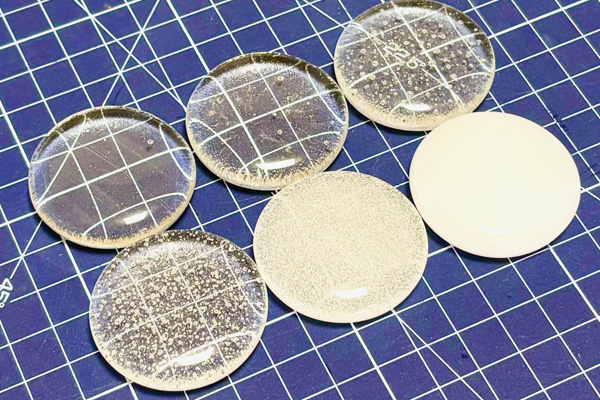

実験結果:粒の大きさによる仕上がりの違い

板ガラス(6mmテクタ)の仕上がり

ほぼ形がそのまま残り、透明度は抜群。

板を重ねたラインが少し見える程度で、とてもクリアです。

特大フリットの透明感と大きな泡

透明度は高いですが、大きな泡がポコポコと残ります。

荒フリット(#03)の泡と質感

泡の数が増え、ガラスの中に散らばります。

透明感はあるもののザラッとした印象に。

中フリット(#02)たくさんの気泡とバランス

気泡がさらに増えて、透明度はあるものの白くなりかけですね

細フリット(#01)の透明感と白さのバランス

かなり白っぽくなってきました。泡の量がかなり多いです。

パウダーが完全に白く見える現象

真っ白!

もはや雲のようなふわっとした白さで、透明感はほとんど失われています。

白く見える理由は「泡」だった

光の散乱と透明度の関係

泡が光を乱反射させるため、透明なはずのクリアガラスが白く見えるのです。

粒が細かいほど泡が増える仕組み

粒が細かい → 粒と粒の隙間が多い → 溶け合わさる時に泡になる → 白く見える

粒が大きい → 隙間が少ない → 泡が減って透明感が高まる

まとめ:粒サイズと透明度の関係性

- 粒が大きい → 泡が少ない → 透明度が高い

- 粒が細かい → 泡が多い → 白く見える

これが「クリアパウダーが白く見える理由」の正体です。

ガラスフュージング作品に活かす応用法

透明感を出したいときの選び方

大きい塊1個で溶かすと一番泡が少なく透明度が高くなります。

柔らかい白さを出したいときのパウダー活用

ふんわりとした白さを表現したいなら、クリアパウダーをあえて使うのも有効です。

パートドヴェールのあの柔らかなガラスの表現は魅了されちゃいますよね。

泡とガラスサイズの関係を知っているかどうかで作品の幅が大きく変わります。

おわりに:ガラスフュージングをもっと楽しもう

今回は「粒の大きさと仕上がりの違い」を実験を通じて解説しました。

ガラスフュージングは温度管理や粒のサイズで表情が変わる奥深い技法です。

知識を積み重ねることで、作品の完成度も表現力もどんどん向上します。

これからも実験や解説をシェアしていきますので、一緒にガラスフュージングを楽しみましょう!

人気記事 【初心者向け】ガラスフュージングの始め方|必要な道具と消耗品