ガラス粘土でガラスのぐい呑みを作る|ガラスフュージング「モデリンググラスキット」

前回紹介いたしました、ガラスパウダーを粘土状にすることができる素材「モデリンググラスキット」。

ガラスパウダーで造形物を作る時には、パートドウ”ェールのように石膏型に詰めて焼成したり、または水やフュージングのりやジェルなどを使って練りガラスにして焼成するなどの方法がありますが、このところ楽しんでる「グラスモデリングキット」は割としっかりした粘土感があるガラス粘土を作ることができる素材です。

ガラスパウダーを…

粘土状に…

モデリンググラスキット|ガラス粘土制作キット)

ガラスパウダーを粘土状にするためのキットです。 ガラスパウダーに水とバインダー、メディウムを必要な分量を混ぜてることによって ガラスが粘土状になり、形成できるようになります。

つまり、ガラスパウダーに水やジェルを加えた練りガラスよりも、より粘土に近く造形しやすいという特徴があります。

また前回記事ではこのより粘土に近くなるという特性を利用して、ガラス粘土でムリーニを制作しそれをもとにガラス皿を制作してみました。

参考記事

【ガラスフュージング】ガラス粘土究極の使い方!?|モデリングガラスキットを使ってみた

「ガラスを粘土状にすることができる」そんな素材があることを知ってますか?「ガラスモデリングキット」 そうなんです。ガラスを粘土状にすることが可能な素材があるんです。

今回の内容をYouTubeで解説

ガラス粘土でぐい呑みを作る

さて今回はガラスのぐい呑みを作るのですが、前回同様このガラスぐい呑み制作も「モデリンググラスキット」を使ったガラス粘土でしか制作することはできません。

逆に言えばガラスぐい呑みをこの方法を使って制作するとなると「モデリンググラスキット」を使うしかないよねという材料屋さんならではの考え方だったりもします。

モデリングガラスキットを使ったガラス粘土の弾力性を活かし、他の方法ではできないコロコロして細長くひも状にする。

そこからひも状の粘土を下から積み上げて器にする。

そう古くは縄文時代から器を作ってきた方法「ひもつくり」。

これだったらガラス粘土でも作れるんじゃね?ということなんです。

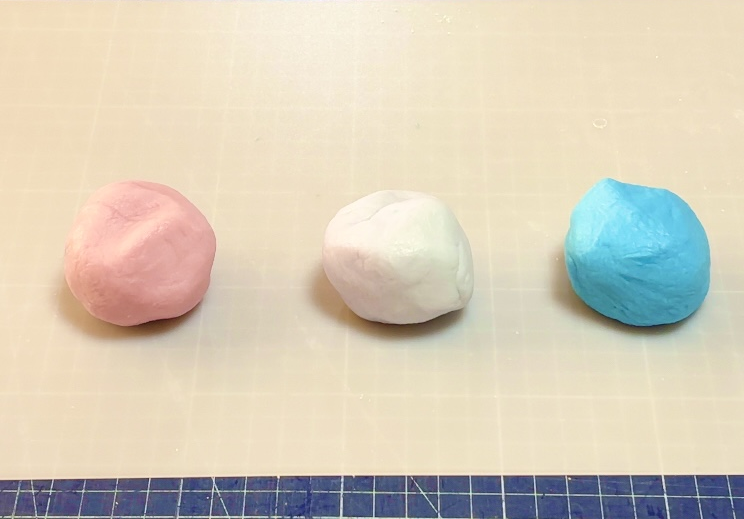

まずはガラス粘土をひも状にします。

今回は前回ムリーニガラス皿を制作した時の粘土の残りを使いました。

ステンレスカップを使う理由

さぁいよいよぐい呑み作りなのですが、なんと最初から型を使います。

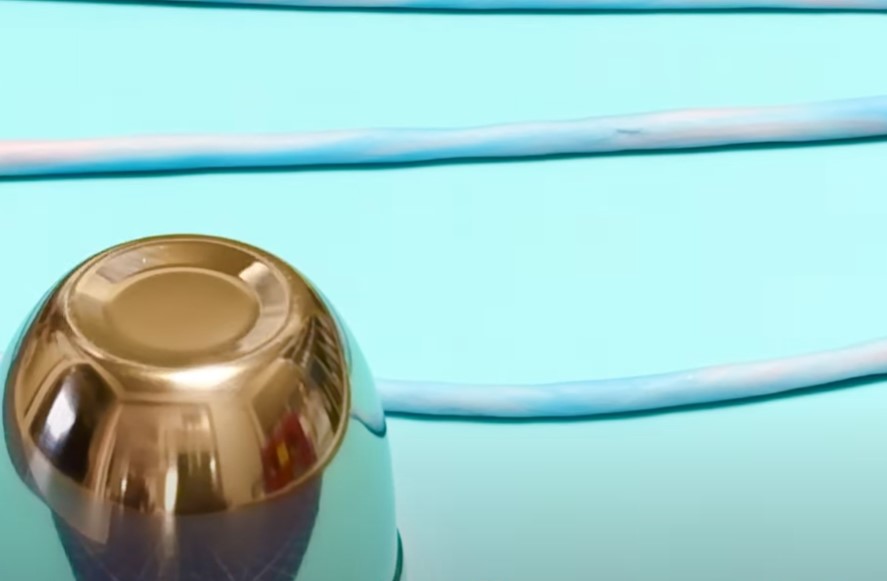

今回は手ごろなサイズのステンレスカップを用意いたしました。

ん?陶芸では紐を積み上げる時に型は使いませんよね。

なぜなのか・・・

陶芸の場合、ひも状の粘土で器状に積み上げるときには型を使わず、フリーハンドで積み上げていきます。そこから形を整えて、しっかり乾かしてから焼成するというのが手順になります。

陶芸の場合1000℃を超える温度で焼成するのですが、陶芸用の粘土は溶けません。

つまり焼成によって粘土自体が柔らかくなって溶け垂れたりせず、最初に造形したままの形を維持したまま焼くことができます。

これに対してガラス粘土はどうでしょうか?

粘土状になってるとはいえガラスです。焼成温度は陶芸よりかなり低く650℃~800℃なのですが・・・

そうですガラスは600℃超えたあたりから柔らかくなり重力によって垂れてきます。

つまり、焼成時に型に沿わしてないとガラスは形状を保てないのです。

ならば…

「このステンレスカップならぐい呑みの形状の型として使えんじゃね」という魂胆なのです。

どんどんひも状にしたガラス粘土を積み上げていく。

そしてカップの側面に馴染ませるようにコロコロ。

この均等な力でコロコロすることによって粘土の厚みがかなり均等になります。

口の部分も整えて…

そしてそのまま乾かしてガラス粘土を固めます。このサイズだと乾燥には時間がかかります。今回は1日半ほどかけてみました。

問題は型から外せるのか…

さぁしっかり乾燥させたら結構な硬さになりました。これどうやって外すのか…

手で引っ張ってみてもビクともいたしません。

結局プライヤーを持ち出し、ステンレスカップを挟んでクイクイと握ってたわませるという少々パワープレイになりました。少しずつ空気を入れていくイメージですね。

クイクイ2~3周ほどいたしましたらステンレスカップが動くように…

外れました。

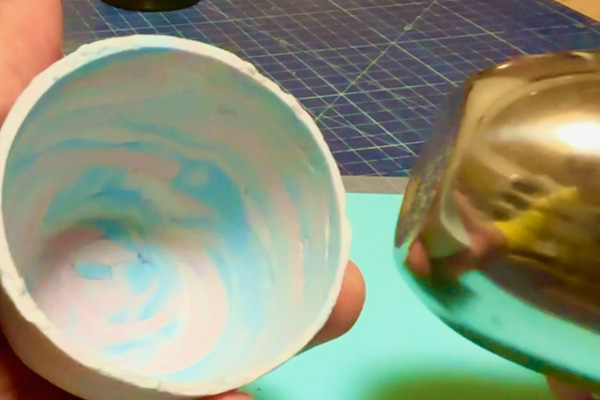

ちゃんとぐい呑み形状になってますね!!

外した型をそのまま焼成型としても使う

さぁ!焼成するぞ!!となるわけですが、先ほども書きましたとおり乾燥したガラス粘土ぐい呑み、このままですとガラスパウダーが溶着する温度だとガラスは柔らかくなり、重力に負けてガラスが垂れて形状が崩れます。

だからステンレスカップを型として使ったんでしたよね。

そうです、もちろんそのまま焼成型として使います。

離型剤「パーフェクトプライマー」をスプレー。真っ白になりました。

乾燥させたガラス粘土ぐい呑みをそのまま被せて電気炉へゴー!!

ガラス粘土ぐい呑みの焼成温度は…

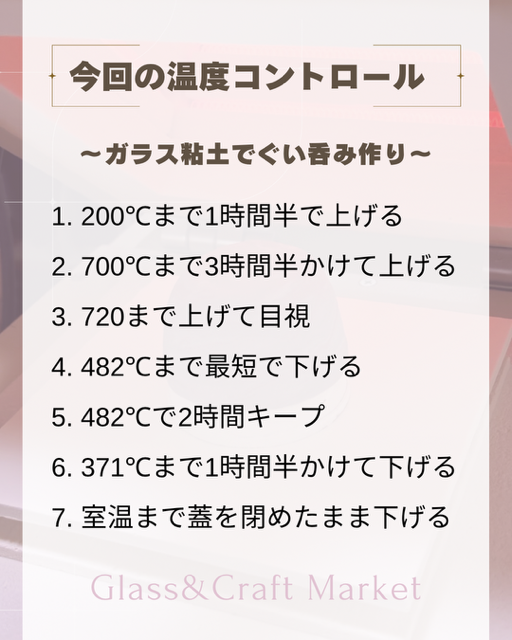

さて、今回のガラス粘土ぐい呑み。

みなさんならどんな焼成温度コントロールをされるでしょうか。

・温度を上げるスピードは?

・トップ温度は?

・徐冷の時間は?

・完全に冷ますまでの時間は?

皆さんも一度考えて予想を立ててみて下さい。

ではここからは僕が選択した温度コントロールとその理由を解説していきます。

1. 200℃まで1時間半で上げる

乾燥させたガラス粘土は割ともろく、熱が加わったステンレスカップの膨張でガラス粘土にヒビが入って欲しくないイメージでの温度コントロールです。

また乾燥させたとはいえガラス粘土にまだ水分が残ってる可能性もあるので、その水分を完全に除去する目的もあります。

2. 700℃まで3時間半かけて上げる

200℃になったガラス粘土をじっくり時間をかけて(1時間に143℃くらいのペース)焼成していきます。この温度帯でガラス粘土に含まれるバインダーやオイルなども燃焼しきることになります。

※バインダーが燃焼して気化するときに少し臭いがしますので換気必須

元がガラスパウダーなので、板ガラスの時のようないわゆる熱割れは無いのですが、やはりステンレスカップの膨張などでもろくなってるガラス粘土にヒビなどが入らないようじっくり上げました。

もちろん、650℃あたりから目視でガラスの様子をマメにチェック。

3. 720℃まで上げて目視

なんせこの形状のガラス焼成は初めてでしたので、トップ温度を決めるのは困難でした。実際は先ほどの700℃ではまだガラス表面に光沢が出てない状況(ガラスパウダーがまだ軽い溶着しかしてない状況)だったので、トップ温度設定を720℃に上げて何度も目視でガラスの状態を観察してました。

720℃でガラス表面にある程度光沢が出てたのでそこでストップ。

4. 482℃まで最短で下げる

ここはブルズアイガラスを焼成するときの基本そのまま。失透しやすい温度帯を素早く抜けるための温度コントロールです。

5. 482℃で2時間キープ

ブルズアイガラスの徐冷温度482℃。ここでのキープ時間を2時間にした理由は…

・このぐい呑みのガラスの厚みがかなり薄く(約2mm程度)、そしてぐい呑み全体の厚みがある程度均等であること。

・そしてガラス粘土がすべてステンレスカップに接触してること。

この条件を考えると2時間あればガラスぐい呑み全体の温度が482℃で統一することが出来ると判断しました。

ガラスフュージングにおいて徐冷というのは焼成したガラスを冷ます時にそのガラス全体を482℃(ブルズアイガラスの場合)に統一し、そこからガラス全体の温度差ができるだけ出ないように371℃あたりまで温度を下げること

6. 371℃まで1時間半かける

ブルズアイガラスの徐冷の基本。482℃から371℃までをいかにガラス全体の温度差なく下げていくか。

1時間半かければこの薄さ、このステンレスカップに全体がふれてる状態であれば温度差をすくなくして371℃まで下げることが出来ると判断。

7. 室温まで蓋を閉めたまま下げる

371℃まで下げたらあとは室温まで電気炉のフタをしめたままガラスを冷まします。もうガラスぐい呑みはガラスパウダーではなくガラスの塊となってますので、蓋を開けたりすると熱割れの原因となるので開けちゃだめよ。

焼成中のガラスの変化

それでは焼成中のガラスの様子を見ていきたいと思います。

まず今回のガラスの焼成方法。

この置き方をみて「これはダメでしょ」なんて思った方もおられるのではないでしょうか。

「このまま温度を上げるとガラスが柔らかくなって下に垂れて器形状がおかしくならないかな?」

ごもっともな意見だと思います。

でも僕はこのまま焼成した…なぜか?

重力VSガラスパウダーの特性

「この状態からこのガラスは縮む」

僕はそう考えました。このガラス粘土はガラスパウダーから出来ているからです。

ガラスパウダーというのは小さいガラス粒が重なり合った状態、つまりガラス粒とガラス粒の間には空間があり、かさばってる状態。

粉状のものが入った容器をトントンと振動をあたえると粒の間が詰まってかさが減りますよね。

そうなんです。ガラスパウダーの焼成によっても同じことが起こります。

焼成によってガラスパウダーが溶着して隙間がなくなっていく…そう!ガラスのかさが減る。

ということは、この状態で焼成すればガラスパウダー粒同士の空間がなくなり、結果ガラスが縮むと思ったわけです。

このかさが減るというガラスパウダーの特性がガラスが重力で垂れ下がることを防いでくれるはず。

やはり。温度上昇とともに縮んで上がりました。

700℃の状態

ガラスパウダーがもうかなり溶け合わさってきてるのですが、まだ少ししかガラスのツルっと感が出てないですね。

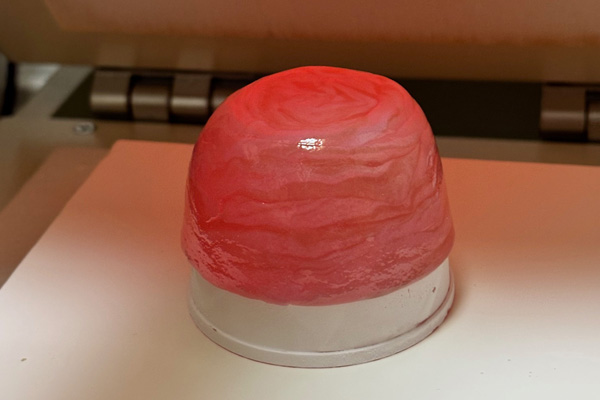

720℃の状態

光沢が出てきました。

光沢が出るということはガラスパウダーがほぼ溶着したということなのでここでストップ。

溶着したらもうこれ以上縮むことはないので、このまま加熱をつづけると重力でガラスが垂れてくるもんね。

プログラム通り徐冷をし、しっかり冷ましましていよいよ電気炉オープン。

来たーーーーーーーーー

いい感じじゃない?

しっかり離型剤も塗ってるので簡単に型から外せました。

完成。

材料目線からの発想も面白いよね

さて今回はガラスパウダーを粘土状にすることができる「モデリンググラスキット」を使って、ガラスのぐい呑みを作ってみました。

ガラスパウダーに水やフュージング糊やジェルを混ぜてガラスの造形物を作るという方法はこれまでもあるし、このグラスモデリングキットでも出来る。

ただ、”このグラスモデリングキットを使わないと出来ない事” という材料目線で創作を考えた時に今回のガラスぐい呑み作りが生まれました。

今回のガラスぐい呑み制作をやってみて、材料や材質目線で作る物を考えてみるのも面白いなと思いました。皆さんの制作のヒントになれば嬉しいです。

どんどんチャレンジしていきましょうね。

これからも一緒にガラスを楽しんでいきましょう!!

人気記事 【初心者向け】ガラスフュージングの始め方|必要な道具と消耗品